‘사물의 무늬’ 외

시인 천영애씨의 산문집 ‘사물의 무늬’가 학이사에서 출간됐다.

사물을 통해 예술작품을 이해하고자 하는 이 책에서는 은유와 시선, 공간으로 나눠져 있다.

‘은유’에서는 주로 문학작품을 다룬다. ‘다크룸’과 ‘밝은 방’, ‘남쪽으로 튀어’, ‘아카바도라’, ‘치즈와 구더기’ 등을 하이힐과 사진, 섬, 쿠션, 열쇠, 휘파람, 페스트 등의 사물을 통해서 좀 더 다른 시각으로 편하게 해석하면서 본질적인 문제에 대해서 사유하고자 했다.

‘시선’에서는 그림을 다루는데 ‘김아타의 니르바나 시리즈’는 붓다를 통해서, ‘마그리트의 파이프’는 파이프를 통해서, ‘곽인식의 유리물성을 이용한 회화’에서는 유리, ‘박수근의 둥근 선으로 된 그림들’에서는 둥근 어깨, ‘김병종의 바보예수 연작’에서는 예수, ‘김환기의 백자항아리 그림’에서는 항아리 등을 통해서 그림들을 좀 더 깊이 있고 다양한 시각으로 해석했다.

‘공간’에서는 영화와 연극을 다루는데 영화 ‘아쉬람’에서는 흰 옷을 통해서, ‘마농의 샘’에서는 하모니카, ‘리큐에게 물어라’에서는 매화, ‘가버나움’에서는 냄비, ‘센과 치히로의 행방불명’에서는 이름을 통해서 작품을 해석한다. 또한 연극 ‘벽 속의 요정’에서는 벽이라는 사물이 예술작품에서 어떻게 변주돼 왔는지를 살펴보고, 일회성 예술인 연극이 우리의 인식 속에서 긴 시간동안 자리 잡기를 시도했다.

경북대 철학대학원에서 예술철학 및 현상학, 해석학 등에 관심을 가지고 공부한 작가는 장르별로 나뉘어져 있는 예술이 표현방식과 사용하는 언어만 다를 뿐 예술의 근원적인 문제를 다루는 동일한 예술이라는 인식하에 예술 전반에 광범위한 관심을 두고 글쓰기를 계속하고 있다.

문학에의 접근은 시로 시작해 ‘무간을 건너다’, ‘나무는 기다린다’, ‘나는 너무 늦게야 왔다’를 출간했다.

‘무간을 건너다’는 삶의 고통과 죽음에 대한 문제를, ‘나무는 기다린다’는 삶에서 표현되는 다양한 언어의 표현방식을 실험했으며, ‘나는 너무 늦게야 왔다’는 첫 시집으로 그때그때마다의 삶을 바라보는 사유를 시를 표현했다.

또 최근에 대구·경북의 문학적 배경이 된 공간을 찾아다니며 쓴 문학 기행 ‘시간의 황야를 찾아서’를 출간하기도 했다.

영원히 변하지 않겠다는 굳은 약속/ 바람 앞에 지킬 수 없음을 알게 된 후/ 마음은 여려 속절없이 허물어지는 여자/ 온 몸 물에 젖어 날마다 새파랗게 떨던 여자/ 마침내 마음자리 묶어 거꾸로 매달려진 여자/ 짓궂은 바람이 쉴 새 없이 흔들어대는 창가/ 솜털 하나 빠짐없이 꼿꼿이 날 세우는 여자/ 길고 지루했던 생애 마음은 버리고 몸만 남긴 채/ 꼬장꼬장한 영혼의 뼈대만 아프게 버티고 있다/ 질끈 봉인한 은밀한 추억 한결 느슨해지고/ 수시로 그렁거리던 눈물 흔적 하얗게 지운 오후/ 드디어 저 여자 영생불멸에 드는가 보다/ 잠시 캄캄하고 부쩍 가벼워졌다/ 오, 저런/ 부서지는 기억일랑 그저 바라보기만 하라고/ 저 허공이 붙들고 있는 등신불 같은

사랑하는 사람을 선택하면 가난하게 살아야 하고, 돈 많은 사람을 선택하면 사랑 없는 삶을 살아야 한다. 사랑하는 사람을 선택하면 불효를 저지르게 되고, 부모님의 뜻을 따라가면 사랑 없는 삶을 살아야 한다.

전자는 심순애의 문제였고, 후자는 줄리엣의 문제였다. 가난하게 사는 것도 싫고, 부모님의 뜻도 거역하기 싫어서 때를 놓치고 혼자 사는 여인도 있을 것이다.

혼자 산다는 것, 그러나 이것처럼 외롭고 쓸쓸한 삶도 없을 것이다. 자연의 순리를 거스르며 무리로부터 이탈해 모든 즐거움과 기쁨을 단념해야 한다는 것은 천형의 형벌과도 같은 삶에 지나지 않는다.

시인의 시집 속 ‘드라이플라워’의 여자는 “영원히 변하지 않겠다는 굳은 약속”을 파기한 여자이며, 수많은 후회와 자책 속에 “짓궂은 바람이 쉴 새 없이 흔들어대는 창가”에 “솜털 하나 빠짐없이 꼿꼿이 날 세우는 여자”이다.

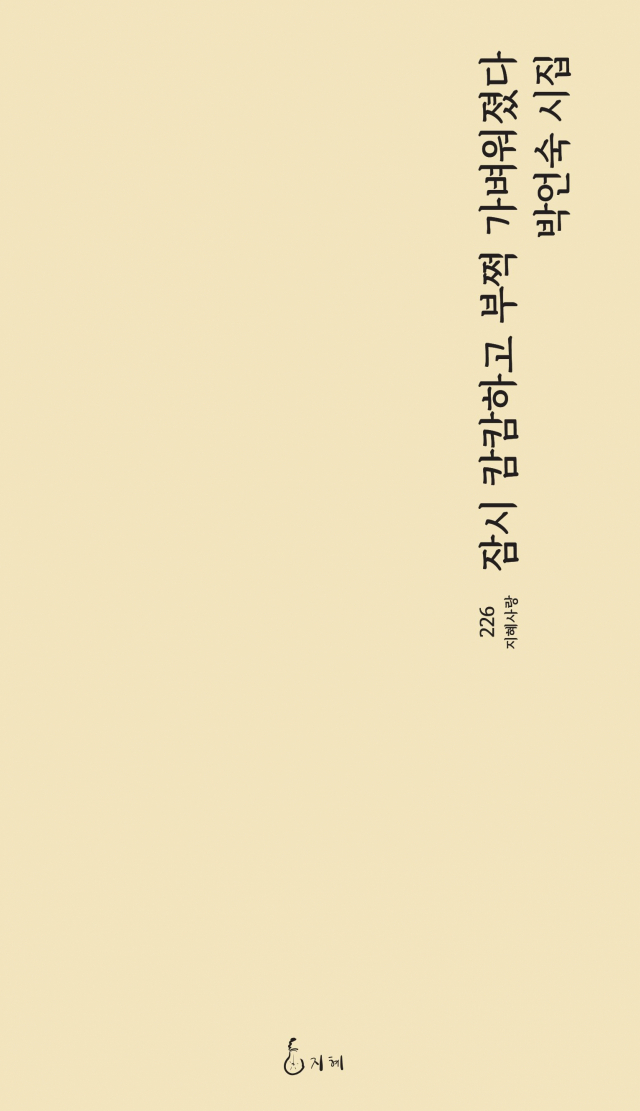

경남 합천에서 태어나 2005년 ‘애지’로 등단한 시인이 등단 15년 만에 첫 번째 시집 ‘잠시 캄캄하고 부쩍 가벼워졌다’를 내놓았다.

현재 대구시인협회 사무국장으로 활동하는 그의 이번 시집은 아름다운 것과 추한 것, 진실한 것과 위선적인 것, 현상과 본질을 추구하는 관조의 시집이라고 할 수가 있다.

저 나무 저 자리서 저렇게 평생을 살겠구나// 사람도 깃발 하나에 평생을 살아가지만/ 한순간 팔자를 던지며/너의, 뿌리를 본 적 있다// 칼바람에 깃발처럼/ 무언가를 찾아 헤매던 내 젊은 날처럼/ 목말라 발버둥친 검은 상처가 있고/ 땅위의 가지만큼 땅속에서도/ 악착같이 산 흔적이 실핏줄같이 뻗어 있다/ 얼마나 처절했는가는 뿌리를 보면 안다// 그러나 불수의근/ 그 바람이 너의 뿌리인 것을

박태진 시인의 두 번 째 시집 ‘히스테리시스’가 출간됐다. 돌의 기억을 비롯해 흰머리는 나고 죽고, 빙하 등 주옥같은 40여 편의 시가 실려 있다.

문학평론가 문무학씨는 이 시에 대해 “‘히스테리시스’가 잘 알고 있었던 단어가 아니라 얼마간 생소하기도 하고, 조금 어렵게도 느껴진다”면서 “물리학 용어지만 물리학뿐만 아니라 간호학, 모발학, 도금 기술, 전자, 화학, 경제 용어로도 쓰인다”고 했다.

그는 또 “이렇게 넓게 쓰이는 이 말은 알고 보면 그리 낯설 것도 없고 또 어려운 것도 아니다. 우리말로 번역하면 ‘이력현상’이 되고, 더 쉽게 번역하면 ‘겪음현상’으로 풀 수 있다. ‘겪음’을 한자로 번역하면 ‘경험’이 되는데 이쯤 오면 이 말이 어느 정도 인문학적 속성을 갖고 있는 것이라는 느낌을 갖게 된다”고 소개했다.

시인은 그가 던진 물음 ‘나는 무엇인가’에 대한 답을 찾았는지 대답하지 않았다. 다만 어렴풋이 느끼게 하는 정도에서 대답은 멈추고 있다. ‘촌놈’, ‘달동네 펭귄’, ‘백담사 삼층 석탑’, ‘히스테리시스’ 연작 등을 통해 대답을 들려주려다 참아낸다.

문무학 평론가는 “만약 이 시집에서 그가 아주 분명하게 답을 해버렸다면 그는 시인의 자격을 상실했을 것이다. 그런데 시인은 다행스럽게도 아슬아슬 떨어지지 않고 시의 길에 돌올하게 버텨 섰다”며 “그 대답이 분명하지 않아서 아름답다”고 평했다.

지난 2008년 ‘문장’ 신인상과 ‘시와시학’을 통해 등단한 박태진 시인은 현재 ‘문장’ 주간과 대구문인협회 부회장, 대구시인협회 수석부회장으로 활동하고 있다.

서충환 기자 seo@idaegu.com